【征文】忆念难忘母亲包的粽子,更忘不了背后承载的文化内涵!

“一年一端午,一岁一安康”,吃粽子不仅是端午节的具象化表达,更是跨越千年的历史传承,也是每个镇雄人忆念难忘的乡愁印记。

我尝遍了世间百味,回味无穷的还是妈妈牌的粽子,它在软糯香甜中平添了几分爱和幸福的味道。

小时候我对甜食是情有独钟的,因此每逢端午前夕母亲包粽子时,我总是起得很早。镇雄农村五月的清晨总是生趣盎然的:公鸡不知疲倦的“喔——喔——喔——”的清脆啼鸣把东方的鱼肚白衔上了窗棂,中间还夹杂着油炒鸡跨跨(小杜鹃)和贵贵阳(鹰鹃)的清亮叫声,颇有一番“鸟鸣山更幽”的韵味,我扣着眼角的哆目糊,疾步走进厨房,此时母亲正在清洗绿油油、脆生生、光溜溜的粽叶,沐浴过后的粽叶显得更加苍翠欲滴,光泽动人。

母亲将煮过后的棕叶“咝——咝——咝——”的撕成细条状,然后隆重邀请出已经浸泡得白花花、鼓囊囊、圆溜溜的糯米,我挽起袖子,欲欲跃试。

看着母亲娴熟的包着,我有样学样,殊不知包粽子是颇具技术含量的。我的手指僵硬得各行其是,不听使唤,不是掌控不了放置糯米的多少,就是捆得太松散,母亲温和的笑着说:“看你包得鬼米倒眼的,你用嘴巴包算了,快去跟我整火。”

我悻悻的走向回风炉,用火勾拨弄了一下炉桥,炉膛里飞旋着红荧荧的小火星,淡蓝色的火苗顿时蹁跹起舞。

母亲包得久了,不时扭动酸痛的脖子,复又神情专注且坚定的继续包,嘴里轻声对我说:“包粽子都是前人兴后人跟,老人些传下来的。”读书不多的母亲虽然并不知晓端午节的历史起源和文化价值,但其背后象征的饮食文化早已渗透到她的血脉里。

随着母亲一句如释重负般的“哎——哟,总算包完了。”我旋即往锅里掺满水,端上炉火,母亲耐心的吩咐道:“勾开两个炉盖就行,火太大容易煮散了。”

都说人生如白驹过隙,可那时急于想吃粽子的我总感觉度日如年,恨不得把时间往前拨动一个小时。曾经那个渴盼时间过得快一些的懵懂少年,如今多么希望能回到一小时以前啊。

盼着,盼着,随着一阵阵氤氲缭绕的蒸汽,鼻腔充塞着粽子的清香气息,我早就敲着碗沿望眼欲穿了。向来幽默风趣的父亲说:“我家煮粽子的香味飘满整个村子,多吃几个人都要行(hang)事滴。”

我抿着嘴乐了,正在这时,母亲拈起几个“呼——呼”的吹着物理降温,随即一个个白胖胖、热乎乎、香喷喷的粽子蘸着晶亮甜润的白糖在嘴里咀嚼,胃暖了,心里亮堂了,整个人也活泛神气了。

父亲吧唧吧唧吃着粽子,嘴里含混不清的说:“我说个谜语跟你猜哈。绿衣裹身上,珍珠里面藏,要想得珍珠,解带扒衣裳。”这么应景我自然不假思索说:“这还用猜,粽子了嘛。”父亲意犹未尽的接着说:“再来个。一个疙蔸(dou)两头翘,窝屎不窝尿。”我搜肠刮肚,绞尽脑汁,茫然望着父亲,他笑着说:“鸡啊,等下还要煮鸡蛋吃哩,这也是端午节的习俗。”

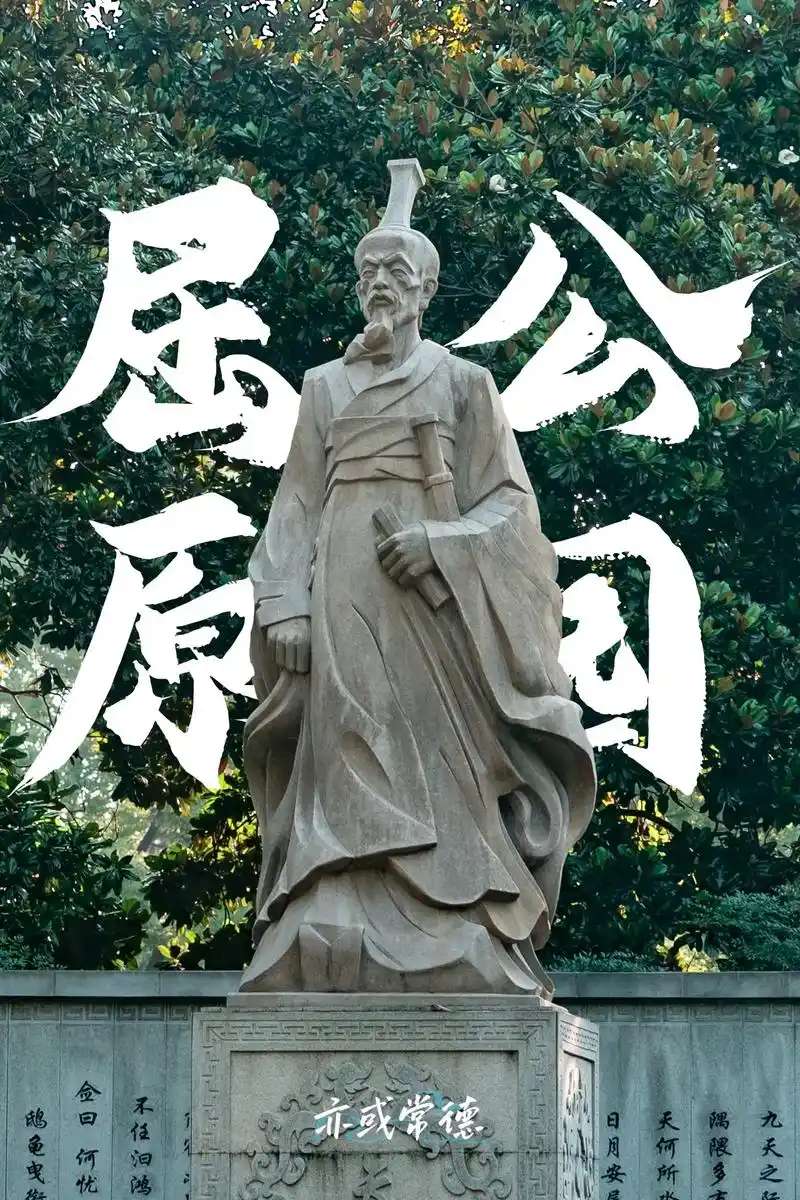

随即父亲严肃认真的对我说:“幺儿,你知道端午节的起源吗?我今天告诉你。春秋战国时期,楚国有个王室贵族叫屈原,他忠君爱国,权倾朝野,想通过自己的努力让国家走上富强之路,可是他的改革措施触犯了其他贵族的既得利益,成为众矢之的,昏庸的国王听信谗言将屈原放逐到江南,当壮志未酬的屈原得知郢都失陷,心如死灰,可能于公元前278年农历五月初五当天或前后怀抱巨石自沉汨罗江,楚人感念于他深沉的赤胆忠心,划船沿江打捞他的尸体(赛龙舟的起源),用竹筒饭(粽子的前身)和鸡蛋投喂鱼虾,希望它们饱腹后别去啃啮他的尸体,这是家喻户晓的传说,当然其他还有伍子胥和曹娥的传说。”停顿了一会儿后,父亲继续说:“在我们镇雄,除了吃粽子和煮鸡蛋来纪念屈原,还有像喝雄黄酒、挂艾草、游百病、赶花场这些民俗活动,这些民俗活动都暗喻着人们向往美好生活的愿景。”

我直到后来涉猎文史后方才全然明了端午文化的深刻内涵。

端午节作为我们重要的传统节日之一,历经岁月洗礼依然光耀千古,它是中华民族独特的文化符号和精神内涵,它是中华儿女爱国如家的意识自觉,它更是我们凝心聚力、团结奋进的强大精神支撑,它也是我们难能可贵的宝贵精神财富,“我们吃的是粽子,我们品味的也不仅仅是粽子。”

本帖最后由 梦甜蓝恋1198 于 2025-5-29 16:21 编辑

游客

游客